미국과 중국 G2 시대, 지정학적 딜레마를 기회로 (수산건)

2025년 현재.

도널드 트럼프의 두 번째 미국 대통령 취임 이후 세계는 또 한 번의 거대한 전환기를 맞이하고 있다. '미국 우선주의(America First)'를 기치로 한 그의 외교 기조는 기존의 동맹 관계와 규칙 기반 국제질서에 근본적인 재검토를 요구하며 불확실성을 증폭시키고 있다. 특히, 중국을 '전략적 경쟁자'로 규정하고 모든 분야에서 압박을 가하는 미국의 행보는 미중 전략 경쟁을 '신냉전(New Cold War)'에 버금가는 극한 대립으로 몰아가고 있다.

그러나 현재의 미중 관계는 과거 미소 냉전과 달리 경제적 상호의존성이 매우 높아 단순한 '신냉전' 구도로 단정하기 어려운 '복합적 관계(Complex Relationship)'로 보는 것이 더 타당하다. 이러한 복합성과 불확실성의 파고 속에서 대한민국은 '안보는 미국, 경제는 중국'이라는 '안미경중' 기조가 더 이상 유효하지 않은 지정학적 딜레마에 직면했다. 외교, 안보, 경제 측면에서 선택을 요구받는 한국의 상황은 마치 험준한 산과 깊은 심연 사이에 놓인 듯 위태롭다.

미국과 중국 G2의 시대, 이 혼돈의 상황을 헤쳐나갈 해법으로 주역은 무슨 말을 하는지, 그리고 대한민국 국익을 넘어 세계 질서에 기여할 수 있는 공생의 지혜는 무엇일지 살펴보도록 하자.

주역의 지혜, '어려움 속에서 길을 찾다'

대한민국이 처한 현재의 딜레마는 주역의 64괘 중 서른아홉 번째 괘인 '건괘(蹇)'의 모습과 일치한다. 건괘는 위로는 산(艮, 간)이 있고 아래로는 물(坎, 감)이 있는 형상이다. 이는 마치 눈앞에 험준한 산이 가로막고 있고 발 아래는 깊은 물웅덩이가 있어 나아가기도 물러서기도 어려운 상황을 상징한다. 미중이라는 두 강대국 사이에서 어느 쪽으로도 쉽게 발을 내딛기 힘든 대한민국의 모습 그 자체다.

여기에서는 괘사, 초효, 육이, 육사, 상육을 살펴보도록 하자.

건은 서남방은 이롭고, 동북방은 이롭지 않다. 대인을 봄이 이로우니, 바르게 지킴이 길하다.

蹇, 利西南, 不利東北. 利見大人, 貞吉.

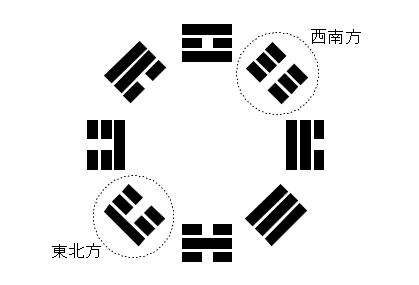

괘사를 온전히 이해하기 위해서는 문왕팔괘도를 보는 것이 필수다. 문왕팔괘도(아래 그림)는 주역의 팔괘(八卦)를 배치하는 방식 중 하나로, 우리가 사는 현실 세계의 역동적인 변화와 계절의 순환, 방위 등을 상징한다.

방위 측면에서 문왕팔괘도의 위쪽은 남쪽, 아래쪽은 북쪽, 왼쪽은 동쪽, 오른쪽은 서쪽을 의미한다. 따라서 서남방이라 함은 1시 방향에 있는 곤(坤)괘를 말하고, 동북방은 7시 방향에 있는 간(艮)괘에 해당한다.

곤괘는 평평한 땅이니 평탄하고 포용적인 상황이고, 간괘는 솟아오른 산이니 멈추고 막는 상황이다. "서남방이 이롭고, 동북방은 이롭지 않다"는 괘사에 따르면 동북방(간괘)처럼 현 상태를 바꾸거나 막거나 되돌리려는 행동보다, 서남방(곤괘)의 성질처럼 포용적이고 현 상태를 지키는 방향으로 평이하게 가는 것이 더 유리한 것으로 보인다.

이것은 미중 전략 경쟁 속에서 섣불리 중국과의 관계에 경도되거나, 미국 중심의 기존 동맹의 틀을 벗어나는 모험적 행동보다는 기존의 굳건한 동맹인 한미동맹을 핵심 축으로 삼아, 유사 가치를 공유하는 다른 국가들과의 연대(連帶)를 강화하는 방향이 더 낫다는 것이다. 즉, 이 시기에는 성급하게 새로운 길을 개척하기보다, 익숙하고 신뢰할 수 있는 관계를 재확인하고 강화할 필요가 있다. 아래 효사에서 '가면 어렵다(往蹇)'는 표현이 반복되는데, 모두 이를 의미하는 것이다.

"대인을 만나는 것이 이롭다"는 것은 혼자서 해결하려고 하지 말고 국제사회에서 원칙을 지키는 책임 있는 강대국과의 협력을 모색하라는 것이고, "바르게 지킴이 길하다"는 것은 기존의 동맹을 기반으로 하되 자주적 역량을 키우는 지혜를 배우라는 것이다. 건(蹇)괘의 시기에는 내부적으로 원칙을 굳건히 지키는 정(貞)의 리더십만이 혼란 속에서 흔들리지 않고 길함에 도달할 수 있다.

초효, 가면 어렵고, 돌아오면 명예롭다.

初六, 往蹇 來譽.

'간다'는 것은 현 상황에서 벗어나 새로운 모험을 시도하는 것이다. 대한민국의 현 상황은 미국 중심의 동맹 관계다. 여기에서 벗어난다는 것은 미중 관계에서 성급하게 어느 한쪽에 경도되는 '선택'을 의미한다. 이것은 불필요한 마찰과 위협을 초래할 수 있다. 오히려 현상을 유지하되, 우리의 실리를 추구하는 '자강(自強)'의 자세로 돌아오는 것이 현명하다. 과거 '사드(THAAD) 사태' 당시 중국의 경제 보복에 직면하면서 한국 국민들이 단합하고 자국 제품을 사용하며 경제적 타격에 맞섰던 경험은 '돌아오는' 자세가 어떻게 국론 분열을 막고 국가적 명예를 지키는 힘이 될 수 있는지 보여준다.

육이, 왕과 신하가 어려우니, 그 자신 때문이 아니다.

六二, 王臣蹇蹇 匪躬之故.

육이는 대한민국이 처한 상황을 정확히 묘사한다. 우리가 겪는 지정학적 딜레마는 우리의 잘못이나 무능 때문이 아니라, 미중이라는 두 강대국의 '전략적 불신'과 경쟁 심화라는 구조적 요인에서 비롯된 것이다. 따라서 이 상황을 '어느 한쪽을 택해야만 하는' 강박으로 받아들일 것이 아니라, 국제 질서의 구조적 모순을 해결하는 데 기여하는 '중견국(Middle Power)'의 역할을 모색해야 한다.

육사, 가면 어렵고, 돌아오면 연결된다.

六四, 往蹇 來連.

모험적 선택을 하거나 어느 한 진영에만 매몰될 경우 외교적 입지가 좁아지며 더 큰 어려움에 직면할 수 있다. 우리는 미국과의 동맹을 축으로 삼되 유럽연합(EU), 일본, 호주 등 유사 가치를 공유하는 국가들과의 네트워크 외교를 통해 연대 전략을 강화해야 한다. 이는 미중 양국 모두에게 '필요하고 존중받는' 연결의 주체로 우리를 자리매김하게 하여 위기를 극복하게 할 것이다.

상육, 가면 어렵고, 돌아오면 크니, 길하다. 대인을 봄이 이롭다.

上六, 往蹇 來碩 吉. 利見大人.

결국 섣부른 선택의 길은 더 큰 어려움으로 이어지지만, 원칙을 지키며 자강, 연대, 포용의 자세로 되돌아와 우리의 국력을 단단히 하는 것은 '크게 길하다'는 최종적인 교훈이다. 이 '석(碩)'은 단순히 재화의 이익을 넘어, 국가적 위상과 역량이 증대되는 '총체적 성공'을 의미한다.

공생의 관점, '딜레마를 기회로 바꾸는 전략'

주역의 지혜가 올바른 선택의 중요성을 강조한다면, 공생(共生)의 원리는 그 선택이 어떻게 지속 가능한 성장의 기반이 될 수 있는 지를 제시한다. 진정한 공생 시스템은 다양성, 환원, 리더십이라는 세 가지 요소를 통해 작동한다. 현재의 미중 관계와 한국의 대응을 이 세 가지 관점에서 분석해 보자.

G2의 비(非)공생적 행동

먼저 '미국 우선주의'는 기본적으로 자기중심적이고 이기적인 비(非)공생적 행동이다. 이는 기존의 규칙 기반 질서가 제공했던 안정성과 예측 가능성을 해체하고, 모든 국가에게 '승자 독식'의 경쟁 구도를 강요한다. 공생은 모두의 번영을 추구하는 것이지만, 미국의 일방주의는 특정 국가의 이익을 위해 다른 구성원의 이익을 희생시키고, 결과적으로 시스템 전체의 지속가능성을 해치는 방향이다.

중국 역시 '전략적 경쟁' 과정에서 국제 규범을 무시하고, 경제적 영향력을 정치적 압박 수단으로 사용한다. 공생의 철학에서 '강자'는 자신의 성과를 시스템 전체에 '환원'하여 모두를 풍요롭게 해야 한다. 그러나 중국의 행동은 오히려 환원보다는 시스템의 이익을 독점하려는 모습에 가깝다. 이는 공생의 시대에 모두에게 위협이 되는 불안정한 행동이다.

공생의 관점에서 대한민국의 최선 전략

대한민국은 미중이라는 두 강대국의 비공생적 행동에 맞서, 오히려 공생의 원칙을 행동으로 보여줌으로써 지정학적 딜레마를 기회로 바꿔야 한다. 이것이 바로 주역의 건괘 상육이 말하는 '되돌아와서 크게 길한'(上六, 往蹇 來碩 吉) 길이다.

1. 다양성(Diversity)을 추구하라: 미중 간 양자택일의 함정에 빠지지 말고, 한미동맹이라는 핵심 축 위에서 중국과의 관계도 안정적으로 관리하는 포용(Inclusion)의 자세를 취해야 한다. 동시에, 우리와 유사한 입장인 일본, 호주, 캐나다, EU는 물론 아세안과 글로벌 사우스 국가들과의 경제·안보 네트워크를 다변화해야 한다. 이는 우리가 어느 한쪽에 종속되지 않는 전략적 다양성을 확보하고, 협상력을 높이는 기반이 된다.

2. 환원(Return)을 실천하라: '안보 무임승차국'이라는 인식을 불식시키고, 기술력과 국방력을 바탕으로 국제 공생 시스템에 기여하는 환원을 실천해야 한다. 첨단 반도체, AI, 배터리 등 우리의 핵심 기술 역량은 단순히 자국의 경제적 이익을 위한 수단을 넘어, 세계 공급망의 안정성에 기여하는 환원의 자산이 되어야 한다. 이는 우리가 공생 시스템에 필수적인 자강(Self-Reliance)역량을 갖춘 주체임을 증명하는 길이 될 것이다.

3. 리더십(Leadership)을 발휘하라: 가장 중요한 것은 대한민국이 수동적 피해자의 관점에서 벗어나, 능동적인 설계자의 리더십을 발휘하는 것이다. 우리는 미중이라는 두 강대국이 해체하고 있는 규칙 기반 질서를 복원하고, 새로운 공진적 자유주의 질서(co-evolutionary liberal order)를 만드는 데 적극적으로 기여해야 한다. 이는 혼란의 시대를 헤쳐나갈 선제적 협력과 연대를 통해 가능해진다. 호주가 미국과 안보 동맹을 굳건히 하면서도 중국과의 경제 관계를 유지하는 동시에 자주국방 역량을 강화하는 전략적 지혜를 발휘했듯, 우리도 우리만의 방식으로 세계에 기여하는 리더십을 보여야 한다.

'위기'를 넘어 '성장'으로

미중 전략 경쟁이라는 거대한 파고는 대한민국에게 분명 위기다. 그러나 주역의 건(蹇)괘가 보여주듯, 이 위기는 섣부른 선택을 경계하고 원칙을 지키며 자강의 길로 돌아올 때 비로소 '크게 길한' 성과로 이어진다. 그리고 공생의 철학은 그 성과가 단순히 우리만의 것이 아니라, 우리가 속한 시스템 전체에 환원되어 모두를 이롭게 하는 선순환의 고리가 되어야 함을 일깨워준다.

이제 대한민국은 '끼인 국가'라는 숙명적 시각에서 벗어나, '공생의 리더'로서 역할을 수행해야 한다. 강대국의 지정학적 싸움에 휩쓸려 어느 한쪽의 들러리가 되는 것이 아니라, 원칙과 실용을 겸비한 자강, 연대, 포용의 자세로 국제사회에 기여함으로써 우리 스스로의 운명을 개척해 나가야 한다. 이 길이야말로 지정학적 딜레마를 한반도의 평화와 번영을 넘어 세계 질서에 기여하는 기회로 바꾸는 유일한 선택이 될 것이다.

#250946