대한민국 검찰, 낡은 솥을 뒤집는 시간 (화풍정)

2025년 9월 26일, 대한민국 검찰 개혁은 검찰청을 78년 만에 폐지하는 내용을 담은 정부조직법 개정안이 국회에서 통과되면서 중대한 전환점을 맞았다. 이 개혁의 핵심은 수사권과 기소권을 분리하는 것으로, 기존 검찰의 기능은 기소와 공소 유지를 전담하는 공소청과 부패·경제 등 중대범죄 수사를 맡는 중대범죄수사청 (중수청, 행안부 소속)으로 이관되며, 이 신설 기관들은 내년(2026년) 10월에 출범할 예정이다.

대한민국 검찰, 낡은 솥을 뒤집는 시간: <화풍정(火風鼎)>의 개혁

대한민국이 지금 처한 상황은 바로 <화풍정(火風鼎) 괘>이다. '정(鼎)'은 솥을 뜻하는데, 이는 단순히 음식을 만드는 도구를 넘어 공동체의 규범과 질서를 담아내는 성스러운 상징이다. 묵은 찌꺼기를 끓여내고 새로운 음식을 담기 위해 솥을 정화하는 것, 즉 '정치(政治)'는 올바른(正) 솥(鼎)을 세우는 '정치(鼎治)'가 되어야 하며, 이것은 낡은 권위를 해체하고 새로운 시대의 법치를 확립하는 근본적인 개혁을 의미한다.

한국 검찰은 1948년 검찰청법으로 출범한 이래, 약 77년이라는 긴 시간 동안 수사의 주체(선수)이자 동시에 기소의 판단자(심판) 역할을 겸하는 유례없는 권력 독점 체제를 유지해왔다. 이 막대한 권한은 우리 사회의 공정한 법질서를 수호하는 데 쓰이기도 했지만, 때로는 특정 정권의 입맛에 맞게 법을 선택적으로 적용하거나 조직 내부의 기득권을 강화하는 데 활용되면서 낡은 솥처럼 켜켜이 오염되었다. 이로 인해 법이 모든 국민에게 공평하게 적용되지 않는다는 불신이 깊어졌다. 끝내 검찰총장 출신 대통령이 탄핵되면서 국민들의 신뢰는 무너져버렸고, 솥을 뒤집어 묵은 때를 완전히 씻어내야 한다는 개혁의 목소리는 단순한 요구를 넘어 시대적 소명이 되었다.

오염된 솥의 내력: 권력의 심장, 육오효(六五爻)와 특수부

육오는 솥이 누런 귀에 금 고리니 바르게 함이 이롭다.

六五, 鼎黃耳金鉉 利貞.

<화풍정> 괘의 육오효는 괘 전체에서 가장 높은 중앙에 있으며, 곧 '왕'의 위치에 있다. 이는 대한민국 검찰이 형사사법 시스템 내에서 누려온 '무소불위의 권력 독점'을 상징한다. 특히 검찰 내 소수 엘리트 집단인 특수부(특수통)는 약 2,300여 명의 전체 검사 중 10% 정도인 200여 명에 불과했지만, 이들이 사실상 조직 전체를 움직이는 권력의 핵심이었다. 육오의 효사를 살펴보자. 솥을 잡고 흔드는 귀를 차지한 것만으로도 대단한데, 심지어 금으로 된 고리다. 얼마나 귀하고 막강한 위치인가. 그래서 그 자리는 누구보다 바르게 함이 이로운 것이다.

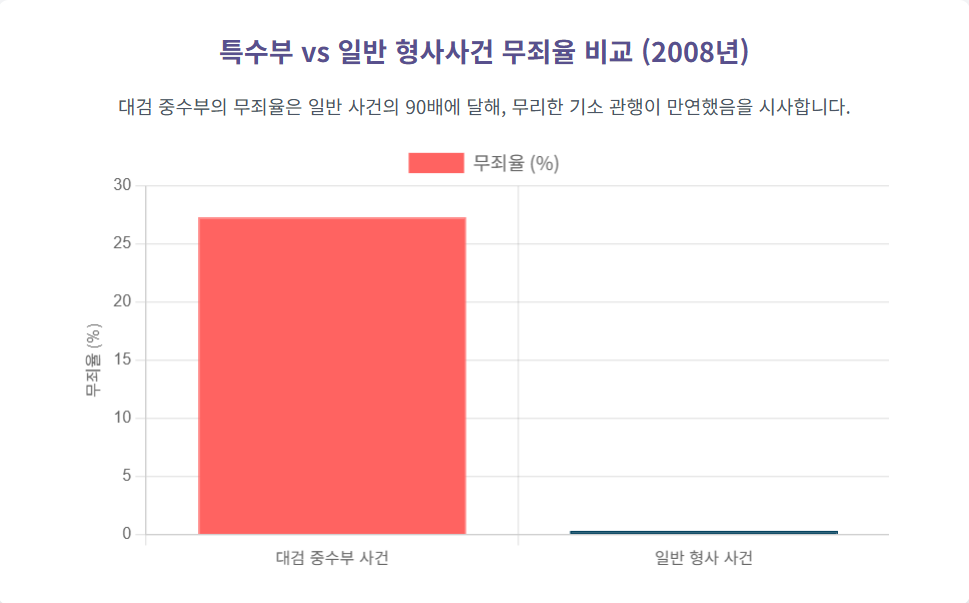

하지만 지금까지 검찰은 그 역할과 권한에 충실하지 못했다. 정치와 경제 권력의 비리 사건을 직접 수사하며 국정 전반에 막대한 영향력을 행사했고, '검찰 공화국'이라는 비판을 자초했다. 이들의 권력은 종종 권한 남용으로 이어졌다. 증거와 법리보다는 정치적 판단이 우선되는 무리한 수사가 반복되었기 때문이다. 그 결과, 2008년 대검 중수부가 수사한 사건의 무죄율은 27.3%에 달했다. 이는 일반 형사 사건 무죄율인 0.31%보다 무려 90배나 높은 충격적인 수치이다. 이러한 무죄율은 무리한 기소 관행이 만연했음을 증명하며, 검찰이 실체적 진실 규명보다 성과 과시에 치중했다는 비판을 낳기도 했다.

특히 국정원 간첩 조작 사건은 검찰의 권한 남용이 얼마나 심각했는지를 보여주는 대표적 사례이다. 대법원이 2021년 10월 검찰의 행위를 사법 사상 처음으로 '공소권 남용'으로 규정했을 정도로 검찰의 행위는 도를 넘었다. 그러나 위조 증거를 제출했던 이모 검사는 2014년 정직 1개월이라는 솜방망이 징계에 그쳤다. 그는 징계 후에도 승진을 거듭했고, 심지어 2022년에는 윤석열 정부의 대통령실 비서관으로 발탁돼 국민적 공분을 샀다. 이런 일련의 사건들은 낡은 솥이 얼마나 오염되어 있었으며, 조직이 스스로의 문제를 얼마나 감싸왔는지를 확실히 보여준다.

세 가지 공생 원리로 본 검찰 조직의 실패

공동체가 지속적으로 공존하고 발전하기 위해서는 구성원의 다양성을 존중하고, 성과를 공동체에 공정하게 환원하며, 올바른 리더십을 통해 공익을 수호해야 한다. 하지만 앞선 사례들이 명확히 보여주듯, 대한민국 검찰 조직은 이러한 공생의 원리를 뿌리부터 외면해왔다. 자신들의 권력을 공고히 하고 내부의 비위를 덮는 과정에서, 검찰은 결국 이 세 가지 원칙 모두에서 실패했다는 냉혹한 평가를 피할 수 없게 되었다. 이는 단순히 몇몇 개인의 일탈 문제가 아니라, 시스템 자체가 내포한 근본적인 한계였다. 이 실패는 다음과 같은 구체적인 양상으로 나타난다.

1. 다양성 (Diversity)의 부재

검찰 조직은 사법시험 및 연수원 중심의 선발 체계로 폐쇄적인 소수 엘리트 네트워크를 만들었다. 이는 조직의 동질적 사고방식을 강화해 '집단 지성'이 발휘될 기회를 차단하고, 경직된 위계 문화를 만들었다. 이는 조직의 유연성을 떨어뜨리고, 공생의 가치를 퇴색시켰다.

2. 환원 (Reciprocity)의 실패

검찰은 권력형 비리 수사라는 성과를 공동체의 발전으로 돌려주기보다는, 조직의 권력 확장에 사용했다. 특히 윤석열 정부에서 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 혐의는 몇 년간 제대로 수사되지 않았다. 그러나 윤 대통령이 파면된 2025년 4월, 재수사를 시작하자 검찰은 한 달 만에 혐의를 입증할 수백 개의 녹음 파일을 찾았다. 이는 검찰이 권력의 눈치를 보다가 권력이 바뀌자 태도를 바꾼 '반(反)환원적 행태'를 극명하게 보여주는 사례이다.

3. 리더십 (Leadership)의 부재

검찰의 리더십은 상명하복과 연공서열에 기반해 조직 내부의 권력 남용에 대해 단호하게 제재하지 못했다. 이는 검찰이 '정치 결사체'처럼 움직이게 했고, 그 결과 한국행정연구원의 2022년 사회통합 실태조사에서 검찰은 국회 다음으로 낮은 신뢰도를 기록하며 국민 신뢰를 잃었다.

새로운 시스템의 구축: 솥을 바꾸는 개혁의지

이제 대한민국은 '낡은 솥'을 뒤집고 '새로운 솥'을 만드는 과정에 있다. 이재명 정부 출범 100여 일 만에 검찰의 종지부를 찍는 정부조직법 개편안이 2025년 9월 26일 국회 본회의를 통과했다. 기존 검찰청은 해체하고, 기소를 맡는 공소청과 중대범죄 수사를 맡는 중대범죄수사청(중수청)으로 기능이 완전히 분리되어 1년 후인 2026년 10월에 출범할 예정이다. 이는 77년 동안 독점해온 수사권과 기소권을 해체하고, 권력기관들 사이에 '견제와 균형'을 도입하려는 역사적 시도이다.

이번 개혁이 성공적으로 마무리된다면, 대한민국은 단순히 하나의 국가 기관을 바꾸는 것을 넘어, 지난 77년간 축적된 낡은 권위주의의 솥을 완전히 깨부수는 상징적인 행위를 완료하는 셈이 된다. 이로써 권력의 독점에서 비롯된 불신과 불공정의 역사를 끝내고, 수사권과 기소권이 분리된 견제와 균형의 원리가 작동하는 새로운 법치주의의 솥을 빚게 될 것이다. 이는 법치 시스템에 대한 국민의 신뢰를 근본적으로 회복하는 역사적인 전환점이며, 이 개혁은 미래 세대에게 더욱 정의롭고 투명한 사회를 물려주기 위한 가장 중요한 발걸음으로 기억될 것이다.

#250952