2025년 강릉에게 말해주는 속초의 가뭄 해결법 (택수곤, 지수사, 수지비)

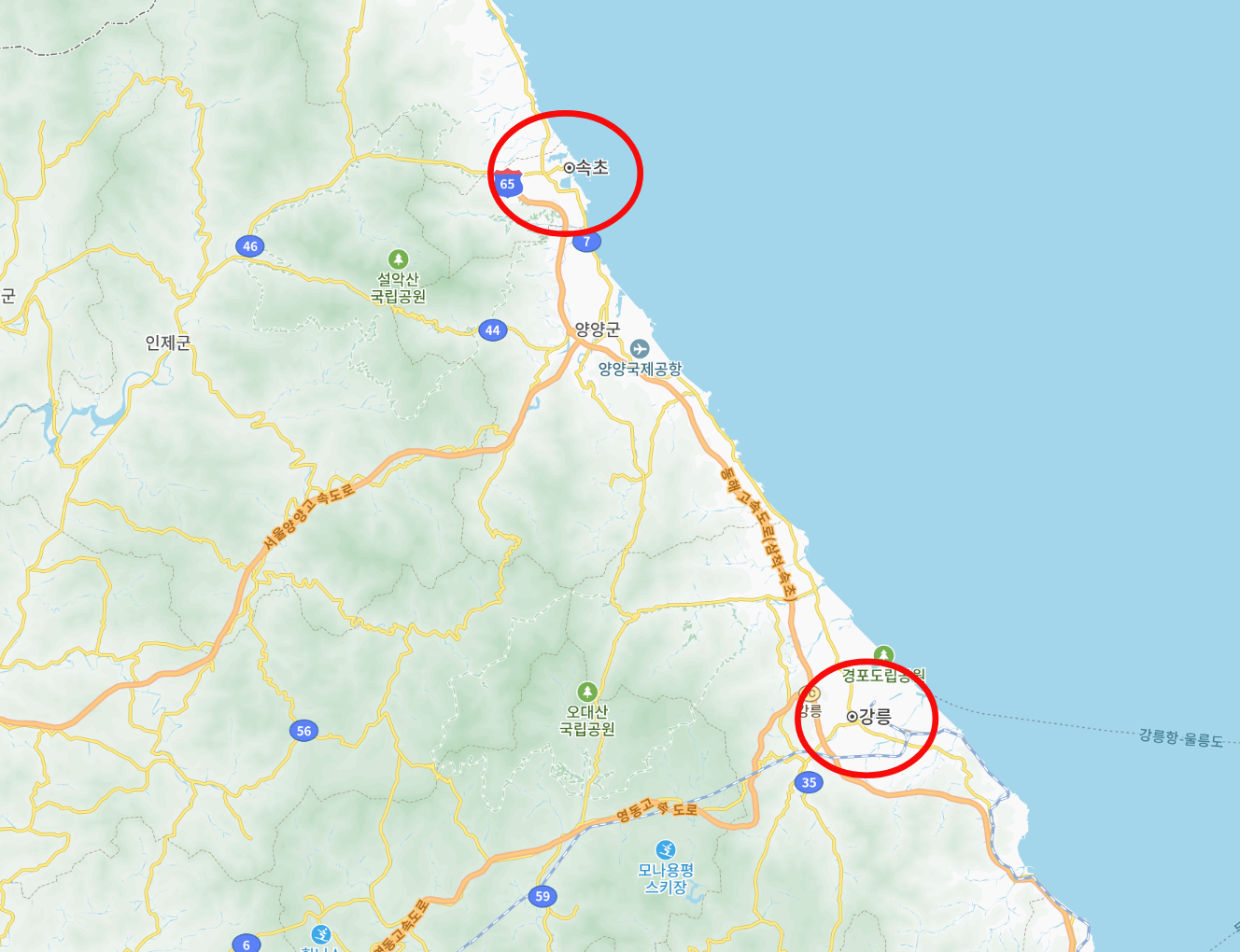

2025년 여름, 강원도 영동 지역을 덮친 극심한 가뭄은 우리 사회에 깊은 울림을 남기고 있다. 강릉시가 제한 급수와 재난사태 선포로 고통받는 동안, 불과 60km 떨어진 속초시는 대규모 물 축제를 개최하며 대조적인 모습을 보였다. 이 극명한 대비는 단순한 자연재해를 넘어, 위기 앞에서 어떤 선택을 하고 어떤 지혜를 발휘해야 하는지에 대한 중요한 교훈을 제시한다.

동양의 고전 『주역(周易)』은 우리가 직면하는 모든 상황을 64괘의 원리로 설명하며 올바른 길을 안내한다. 강릉시와 속초시의 사례는 주역의 괘들이 현대 사회의 문제에 어떻게 적용될 수 있는지, 특히 공생(共生)의 관점에서 어떤 지혜를 얻을 수 있는지 명확하게 보여준다.

90년대 속초, 극심한 가뭄의 위기 : 택수곤(澤水困)

속초시의 과거는 '만성적인 물 부족 도시'라는 오명과 함께 1990년대 이후 8차례나 제한 급수를 겪는 등 험난한 시간을 보냈다. 이는 주역의 47번째 괘 택수곤(澤水困)이 상징하는 상황과 정확히 일치한다.

곤(困)괘는 위에는 연못(澤)을 상징하는 태괘(兌卦)가, 아래에는 물(水)을 상징하는 감괘(坎卦)가 자리 잡은 형태다. 연못 아래에 물이 있어 물이 넘치는 듯 보이지만, 실상은 연못의 물이 고갈되어 아래로 새어버린 형상이다. 즉, 겉으로는 연못처럼 보이지만 속으로는 곤궁한 상태로, 이는 과거 속초시가 겪었던 '물 부족'이라는 만성적인 고통을 상징한다.

특히 속초시의 물 부족은 주요 식수원인 쌍천의 지형적 한계 때문이었는데, 설악산에서 발원하는 쌍천(길이 11km)이 흐르는 속초 일대가 경사가 급하여 물을 가둘 곳이 없었다. 이로 인해 물이 빠르게 바다로 흘러 들어가면서 갈수기에는 쌍천이 항상 메말랐던 것이다. 이것은 연못 아래로 물이 새어버리는 택수곤의 상황과 정확히 부합한다.

하지만 하늘이 내리는 재난 속에서도 살 길은 있는 법이다. 택수곤의 괘사(卦辭)는 "곤은 형통하고 바르게 함이니, 대인이라야 길하고 허물이 없다. 말이 있으면 믿지 않는다."(困, 亨貞 大人 吉 无咎 有言 不信)고 말한다. 즉, 곤궁함 속에서도 대인처럼 바르게 행동할 때 신뢰를 얻을 수 있고, 이를 바탕으로 해법을 찾을 수 있다는 것이다.

속초시는 택수곤의 초육(初六) 효사 "엉덩이가 나무 뿌리에 (갇혀) 곤궁하니"(臀困于株木)의 상황처럼 1990년대 만성적인 물 부족을 겪었지만, 반복되는 위기를 통해 깨달음을 얻고, 드디어 '만년 물 곤궁'에서 벗어날 결심을 하게 된다.

공생의 관점에서 본 택수곤괘:

속초시의 과거는 문제의 해법을 찾을 때는 예측 가능한 위기에 대응하여 선제적이고 혁신적인 중장기 대책과 시스템을 마련하는 방향으로 접근해야 함을 보여준다. 공생은 나만 잘사는 것이 아닌, 모든 구성원이 함께 살아가는 것을 의미한다. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있는 것처럼, 가뭄과 같은 자연재난도 장기적인 안목으로 시민과 미래 세대를 위한 지속 가능한 공생 시스템을 구축한다면 충분히 대비할 수 있다.

속초, 혁신적 선택과 결단 : 지수사(地水師)와 수지비(水地比)

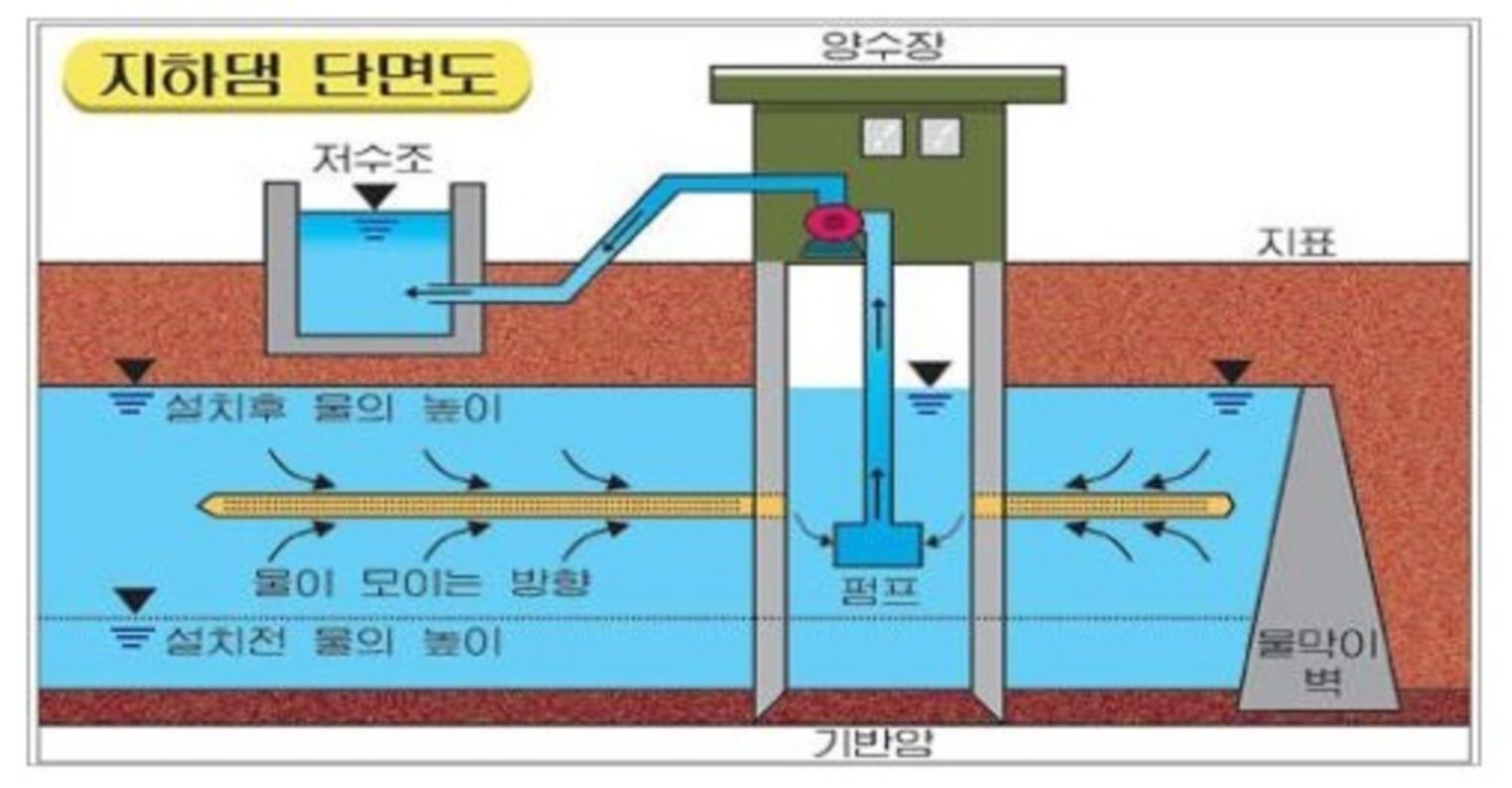

반복되는 가뭄이라는 택수곤의 상황을 벗어나고자 속초시는 '지하댐'이라는 과감하고 혁신적인 선택을 했다. 1998년 제1 지하댐을 준공하여 하루 1만6천 톤의 원수를 확보하고, 2021년에는 제2 지하댐을 추가 건설하여 하루 7천 톤의 원수를 추가 확보했다. 이를 통해 비상시 시민과 관광객에게 최소 3개월 이상 식수를 공급할 수 있는 양을 저장할 수 있는 물 자립 도시로 변모했다.

이는 주역의 7번째 괘인 지수사(地水師)의 가르침과 일치한다.

사(師)괘는 땅(地)을 상징하는 곤괘(坤卦) 아래에 물(水)을 상징하는 감괘(坎卦)가 위치한 형상이다. 말 그대로 지하에 물을 비축하는 지하댐의 모습이 아닐 수 없다. 전통적인 의미로는 군대가 매복하고 있는 형상을 의미하며, '만반의 준비를 갖추어 어려운 싸움에 임하는' 것을 상징한다. 괘사는 "사는 바름이다. 장인이어야 길하고 허물이 없다."(師, 貞 丈人 吉 无咎)라 하여, 올바른 대의를 갖고 강력한 리더십으로 군사를 이끌 수 있어야 길할 것이라고 말한다.

속초시의 지하댐 건설은 바로 이러한 '만반의 준비'였다.

- 지수사 초육(初六) "군사를 낼 때 법도로써 하지 않으면 흉하다." (初六, 師出以律 否 臧 凶)': 1998년, 속초시는 우리나라 최초의 식수 전용 지하댐인 쌍천 제1 지하댐을 준공하여 물 관리의 기초를 세웠다. 이는 주먹구구가 아닌, 미래의 위기에 대비하기 위한 철저한 '법도'이자 '계획'이었다.

- 지수사 구이(九二) "군사를 통솔함에 중용을 지키니 길하고 허물이 없다. 왕에게서 세 번의 명을 받는다."(在師 中 吉 无咎 王三錫命): 2018년, 김철수 전 시장이 '물 문제 완전 해결'을 1호 공약으로 내세우고, 정부로부터 예산을 확보하며 지하댐 및 암반관정 개발에 착수한 것은 구이효의 '왕의 명'을 받은 것과 같다. 이는 올바른 목표를 향한 리더의 굳건한 의지와 추진력이 얼마나 큰 결실을 맺는지 보여준다.

이러한 '준비'와 '결단'의 결과로 속초시는 주역의 8번째 괘인 수지비(水地比)의 상황에 이르게 된다. 아래와 같이 수지비괘는 물(水)을 상징하는 감괘(坎卦)가 땅(地)을 상징하는 곤괘(坤卦) 위에 있는 형상이다. 지수사가 땅 속에 물을 저장했으면, 수지비는 그 물이 땅 위에 흐른다. 흐르는 물이 만물을 적시듯, 모든 것이 조화롭게 어우러져 서로 돕고 화목하게 지내는 모습을 상징한다.

속초시의 지하댐과 암반관정, 그리고 노후 관로 현대화 사업은 물이 풍부하게 흐르는 수지비괘의 상황을 만들어냈다.

- 수지비 초육(初六) "참된 마음으로 도와야 허물이 없다. 믿음을 둠이 질그릇에 가득하면, 마침내 다른 길함이 올 것이다."(有孚比之 无咎 有孚 盈缶 終 來有他吉)': 속초시는 탁상공론에 그치지 않고, 시민을 위한 진심과 신뢰를 바탕으로 물 관리 시스템을 구축했다. 김철수 전 시장은 '물 문제 완전 해결' 공약을 하나씩 실행했고, 이병선 시장 역시 가뭄이 후순위로 밀리는 행정은 안된다면서 암반관정 개발 등에 적극 힘썼다.

- 수지비 육이(六二) "안으로부터 도우니, 바르게 하여 길하다"(比之自内 貞 吉): 내부에서부터 상수도 관로를 정비하고 유수율(수돗물이 실제로 가정에 공급되는 비율)을 사업 시작 당시 59.3%에서 92.4%까지 높여 (전국 평균은 85%) 하루 최대 2천7백 톤의 누수를 줄이는 성과를 거두었다. 이처럼 눈에 보이지 않는 곳에서부터 근본적인 변화를 꾀했다.

공생의 관점에서 본 지수사괘와 수지비괘:

속초시의 성공은 공생을 위한 '선제적 투자'의 중요성을 역설한다. 눈앞의 어려움을 넘어, 미래의 재앙에 대비하는 리더의 결단력과 실천력이 시민들과의 진정한 공생을 가능하게 했다.

반면, 강릉시는 수십 년간 대안 마련은 등한시한 채, 관내 오봉저수지에 대한 과도한 물 의존도를 방치했다. 이는 공생의 관점에서 볼 때, 시민의 가장 기본적인 생존권인 물 문제를 외면한 '이기적인 행정'이었다고 볼 수 있다. 만약 강릉시가 속초시처럼 과거의 위기에서 교훈을 얻어 지하댐, 관로 정비, 관외 수원 발굴 등 장기적인 수자원 확보에 투자했다면, 2025년의 재난을 막을 수 있었을 것이다.

강릉의 가뭄은 결국 전략의 부재 때문

2025년 현재 속초시가 '물자립 도시'로 거듭난 반면, 강릉시는 '역대 최악의 가뭄'이라는 오명과 함께 택수곤의 깊은 함정에 빠져 있다. 이는 자연재해를 넘어, '대비하지 않아 생긴 인재(人災)'라는 비판을 피할 수 없다.

강릉시는 도암댐(강원도 평창 소재)에 잠재적으로 6천만 톤의 물이 있음에도 불구하고, 아래와 같은 문제들로 활용하지 못하고 있다. 이는 곤괘의 구오(九五) '코와 발이 잘리는 고통(劓刖, 困于赤紱)'에 비유할 수 있다. 이미 충분한 해결수단이 눈앞에 있음에도, 복잡한 사회적 갈등에 묶여 손발이 묶인 채 고통받는 상황인 것이다.

<강릉시가 도암댐의 물을 사용하지 못하는 이유>

• 수질 오염 문제: 도암댐 물은 고랭지 채소밭 등에서 유입된 오폐수로 오염되어 4급수까지 악화

• 저수온 우려: 강릉시는 도암댐 물의 낮은 수온이 농업용수로 사용될 경우 농작물에 냉해를 유발할 수 있다고 우려하는 상황

• 지역 이해관계 갈등: 도암댐 물 방류 시 물길이 향하는 정선군은 하류 하천의 건천화 및 생태계 훼손을 우려하여 강하게 반대하는 상황

• 정책 결정 지연: 위와 같은 이유로 도암댐 활용 방안이 30년째 제자리걸음이며, 지자체, 정부, 시민단체 모두 근본적인 대책 마련과 책임 있는 대응이 부족

공생의 관점에서 본 강릉의 가뭄:

강릉시의 가뭄 사태는 공생을 위한 '사회적 합의'의 중요성을 강조한다. 도암댐 문제를 '정치적 논쟁'으로 방치하고 '지역 이해관계 갈등'에 빠진 사이, 시민의 생존권이 위협받는 극단적인 상황에 이르게 된 것이다. 이는 진정한 공생이 아닌, '각자도생(各自圖生)'에 가까운 행태였다.

지혜나무숲은 우리에게 주역의 가르침을 통해 위기를 극복하는 지혜를 배우라고 조언한다. 속초시처럼 택수곤의 반복되는 어려움 속에서도 근본적인 원인을 찾고, 지수사의 결단력으로 미래를 준비하며, 수지비의 지혜로 모두가 함께 풍요로운 삶을 누릴 수 있는 '공생'의 길을 택해야 한다. 강릉시의 사례는 이 길을 외면했을 때 어떤 비극적인 결과를 맞이하게 되는지 보여주는 준엄한 경고라고 할 수 있다.

#250943