깨어있는 사유의 명령: 한나 아렌트의 '악의 평범성'과 2024년 12월 3일의 교훈

법원이 요새 이상하다는 건 다들 느끼고 있는 것 같다. 문형배 전 헌법재판관의 말처럼, 사람들은 사법부에 대한 '신뢰'를 불안해 하고 있는데 조희대 대법원은 엉뚱하게 사법부의 '독립'이 필요하다 외치고 있다. 영점이 엇나간 느낌이다.

<프레시안, 2025. 10. 25. "조희대와 대법원이 너무나 이상하다">

위 기사를 읽고 생각을 몇 자 적어본다.

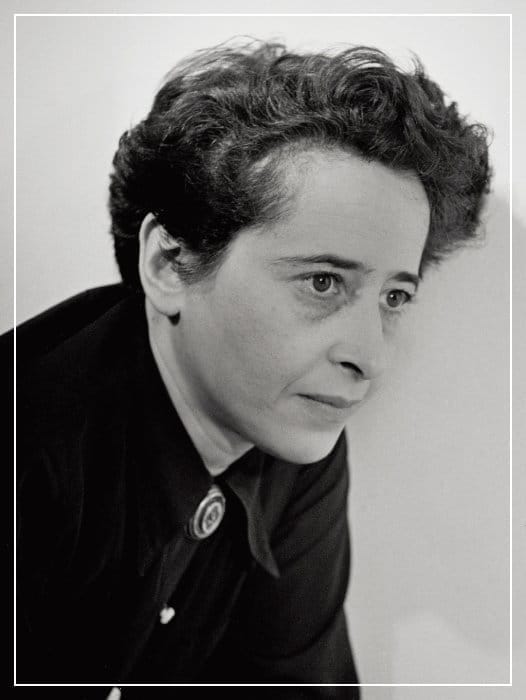

한나 아렌트가 말한 '악의 평범성'은 사유의 부재에서 오는 무비판적 순응과 타성적인 행동이 어떻게 엄청난 악행으로 이어질 수 있는지 보여주는 개념이다. 아렌트는 이를 1961년 4월 11일에 예루살렘 지방 법원에서 나치 전범 아돌프 아이히만에 대한 재판에 『뉴요커(The New Yorker)』지의 특파원 자격으로 참관하는 과정에서 통찰하였다. 그녀는 그 재판을 통해 악이 특별한 악마적 동기에서 비롯되는 것이 아님을 목도하고 큰 충격을 받았다. 유대인 40만명을 아우슈비츠 수용소로 보냈던 아이히만은 그저 성실하고 상부의 명령에 충실했던 평범한 관료였던 것이다. 그가 잘못한 점이라면 그저 자신의 행동이 초래할 인간적 결과에 대해 생각하기를 거부했을 뿐이었다.

나중에 아렌트는 저서 『예루살렘의 아이히만(Eichmann in Jerusalem)』을 통해 '진정한 가치 위에서 선악을 판단할 수 있는 늘 깨어있는 사람이 되어야 함'을 말했다. 이때 우리는 아렌트의 '깨어있음'이 평범한 일상 뿐만 아니라 극히 예외적이고 특수한 非일상에서도 요구됨을 알아야 한다. 그 명백한 사례가 2024년 12월 3일 밤 서울에서 벌어진 비상계엄 사건이다.

'악의 평범성'은 악행을 저지르는 사람이 특별한 악마적 동기를 가진 것이 아니라, 자기 생각을 멈추고 상부의 명령이나 시스템에 무비판적으로 동조함으로써 '인간으로서의 사유 능력'을 포기하는 데서 비롯되며, 이로 인해 인간의 존엄성과 가치 기준으로 선악을 판단하는 능력을 상실하게 된다.

아렌트는 사유(思惟, Thinking)를 '자신과 대화하는 과정'으로 보았으며, 이를 멈추는 것은 자신의 양심과 도덕적 기준을 점검하는 과정을 멈추는 것과 같다고 보았다. 나치 정권하에서 아이히만은 유대인 수송이라는 임무에만 충실했을 뿐, 자신이 그 과정에서 인간성을 훼손하고 있다는 사실에 대해 전혀 사유하지 않았다. 그는 법과 규정에 따른 '임무'의 수행을 '인간으로서의 책임'보다 우선시했으며, 이처럼 악의 평범성은 일상적인 타성(惰性)과 조직 내의 무사안일(無事安逸) 속에서 싹트며 대규모 악행을 가능하게 하는 구조적 기반이 된다. 악을 저지르는 것이 특별한 용기가 필요한 일이 아니라, 그저 생각하지 않는 쉬운 길이 될 수 있다.

2024년 12월 3일 밤 10시 대한민국 역시 근본적으로 아이히만의 상황과 크게 다르지 않다. 비상계엄 선포라는 '일상 밖의 갑작스러운 사건' 앞에서 국무회의에 참여했던 국무위원들은, 이 비상 상황이야말로 아렌트가 강조한 진정한 가치 즉 '헌법과 민주주의를 기준으로 선악을 판단할 수 있는 깨어있는 사유'가 극도로 요구되는 순간이었음을 인식했어야 했다.

그들의 결정은 단순히 시스템의 일부가 아닌 '주권자인 국민을 대표하여 민주주의를 수호하는 법치적이고 정치적인 그리고 무엇보다 인간적인 책임'의 영역이었다. '윗선의 지시'나 '조직의 일원으로서의 역할'에 무비판적으로 동조했다면, 그것은 아이히만이 보여준 '사유의 부재'와 본질적으로 다르지 않다. 민주주의 국가의 기본 질서를 뒤흔드는 역사적 비상 상황에 직면했을 때, 당시 국무위원들은 그들의 직위가 아닌 헌법과 민주주의 가치를 기준으로 판단해야만 했다.

그들은 비상계엄 결정이 과연 국민의 기본권과 민주주의 질서라는 인간의 존엄을 수호하는 것인지에 대해 개인의 사유 능력을 최대한 발휘했어야 했다. 논리적으로 명쾌하게 판단이 안된다면 막무가내로 회의장을 나가는 대통령을 그저 붙잡기라도 했어야 했다. 하지만 현실은 그러하지 못했다. 비록 송미령, 조규홍과 같은 일부 국무위원들이 반대 의견을 제시했으나, 결과적으로 폭주하는 대통령을 말리지 못했다. 국무위원 뿐만이 아니다. 안가에서 회동했던 경찰청장 등 경찰 수뇌부도 마찬가지였다. '이거 아닌데' 의심하면서도 계엄이 성공한 이후에 벌어질 일에 대해서만 생각했다.

자신들이 무엇을 해야하는 지 몰라서가 아닐 거라고 나는 믿고 싶다. 아마도 계엄정국이 되었을 때 계엄을 반대한 자신들에게 어떤 위해가 올 지 두려웠을 것이다. 하지만 그들이 앉아 있는 자리는 두려운 마음조차 허락되지 않는 무거운 자리임을 몰랐다. 계엄을 말리지 못한 책임은 결국 그들 모두를 역사 앞에 민주주의를 파괴하려 했던 자 그리고 그에 부화뇌동한 자들로 영원히 박제할 것이다.

우리는 어떤 순간에도 아렌트의 '악의 평범성'을 잊어서는 안된다. 일상과 비일상 모두에서 인간 존엄성 그리고 민주주의 가치 위에서 지속적으로 사유하며 인간성이 깨어있는 개인이 되어야 한다. 2024년 12월 3일 서울의 밤은 우리 모두에게 질문을 던진다. 만약 우리가 그 자리에 있었다면, 혹은 우리의 일상 속에서 부당한 권력의 요구에 직면한다면, 우리는 '생각하는 인간'으로서의 책임을 다할 것인가, 아니면 '사유를 멈춘 평범한 시스템의 부속품'이 될 것인가?

진정한 선은 순응과 복종의 반대편에 있는 깨어있는 비판적 사유에서 시작된다. 평범한 개인이 자기 사유를 통해 인간 존엄이라는 궁극적인 가치를 기준으로 행동할 때, 비로소 민주주의는 수호되고 악은 그 발붙일 곳을 잃게 될 것이다. 아렌트가 우리에게 남긴 교훈은, 시대를 막론하고 인간으로서의 사유 능력을 결코 포기해서는 안 된다는 준엄한 명령이다.

The Command of Wakeful Thought: Arendt's 'Banality of Evil' and the Lesson of December 3rd, 2024

Hannah Arendt's concept of the 'Banality of Evil' warns that the absence of thought and uncritical adherence to systems can lead to immense wrongdoing, as seen with Adolf Eichmann. This requires constant, wakeful thinking based on genuine human values, especially during extraordinary, non-routine events. The 2024 martial law proclamation in Seoul exemplifies this: cabinet members, by prioritizing command and system over the foundational values of democracy and the constitution, risked succumbing to the "thoughtlessness" that defines banality. The December 3rd event serves as a stark reminder that true goodness and the defense of democracy stem from continuous, critical, and individual reasoning against the ultimate value of human dignity.

Keywords: Hannah Arendt, Banality of Evil, Wakeful Thought, Democracy, 2024 Martial Law, Thoughtlessness, Critical Reasoning.

#한나아렌트 #악의평범성 #예루살렘의아이히만 #서울의밤 #계엄 #윤석열 #친위쿠데타

#251045